後ろの席から望遠で撮ったので画質が荒いのは御愛嬌

カレー屋さんの行列を見ながら会場に向かいます

去る2月3日。節分の日に、らくごカフェで文治師匠の会を見てきました。

ネタ出しで「明烏」と「熊の皮」を演るのは知っていましたが、いよいよ二ツ目まで一ヶ月を切った空治さんがなんのネタを演るのか。個人的には久々に聞く文治師匠の「明烏」はどんな塩梅か。会場は満員御礼で、いろんな楽しさが貰える素敵な落語会になりました。

手ぬぐいを買って気軽に被災地を応援しよう

会場のらくごカフェさんは、神保町駅を出てすぐにあるビルの5階にあります。

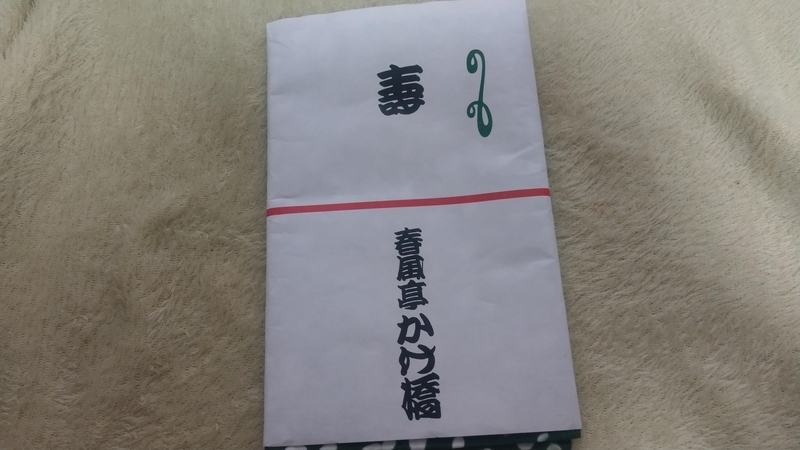

この日は土曜日。有名なカレー屋「ボンディ」に並ぶ長蛇の列を見ながら、エレベーターで5階まで上がります。受付を済ませ、ふと横を見ると「能登半島地震復興応援手ぬぐい販売」が目に止まりました。500円手ぬぐいガチャです。売上は被災地の支援に回るのだとか。そういうことなら筆者も1枚買わせてもらいましょう。

かけ橋さんのでした。ちなみに二ツ目上がった時にご祝儀切ってるのでフツーに持ってます。せっかくなので先に頂いた物はたとう紙から取って普段遣いさせてもらいましょう。

そうこうするうちに、幕が上がります。

小言も解説もアドリブもなんでもある。落語会はこれだからやめられない

普段の袴 桂空治

そういえば空治さんの「普段の袴」って聞いたことがなかったかも。少なくとも寄席ではかけてなかったと思うんですが、さてどうだったか。師匠に長くやってこいと言われて振ったマクラは、なんだか二ツ目なりかけって感じのタイムリーな話題だった気がします。世の中いろんな人がいますからね、露出が増えるのは嬉しいことですが。

さて話の方はと言うと、御殿様を真似て出来っこないことをやろうとして滑稽なことになるという、典型的な滑稽噺です。小気味いいテンポで展開する短い話ですが、そこはやっぱり文治一門、笑いを取りに行く姿勢はさすがだなと思いながら見てました。

明烏 桂文治

出てきて開口一番が弟子の小言っていうね。いやはやさすが文治師匠。相変わらず仲の良い師弟関係です。谷文晁、筆者も有名な画家だったことしか知りませんでした。仲入りで調べとこう。しかし言われるとなるほどと思うのだから、やっぱり腕のある人ってのは考えながら演ってんだなぁと思わされます。

文治師匠の「明烏」ですが、とにかく明るくて賑やかで、廓噺なんですがいい意味で色っぽさが全く無い。花魁の色っぽさとか吉原の夜の雰囲気を出す天才が菊之丞師匠の「明烏」だとしたら、文治師匠はやっぱり”文治師匠の”「明烏」なんだなぁと思います。吉原って遊郭街なのはもちろんそうなんですが、同時に江戸でも最大の繁華街だったらしいじゃないですか。その賑やかさや活気のある様子、そこに繰り出す江戸っ子が醸し出す空気感が一気に伝わってきます。要所要所に笑いどころをしっかりと作るからこそ、あのサゲでいいんだと思わせてくれるんですよね。いやぁ、いい「明烏」でした。

たらちね 桂空治

前座修業も終わるというこの時期になって、「初めて師匠を褒めます」というとんでもないマクラを振った空治さん。しかしながら、話を聞くと本当に粋な師匠だなとつくづく思わされます。でも空治さん、そんな一気に着物やら長襦袢やら仕立てて大丈夫?

ネタは「たらちね」。こちらは寄席でもかけやすい、お手本のような前座噺ですね。長台詞は相変わらずのもの――と思って聞いてたんですが、あれ、途中一節抜けなかった? いや、気の所為でしょうか。あと途中でしっかり文晁の掛け軸を登場させるっていうアドリブには笑っちゃいました。こういうことがあるから落語会はやめらんないなと思います。

熊の皮 桂文治

先ほどの違和感は、やはりその通りだったみたいで。清女さんの長台詞の中で一節抜けてたみたいでした。いやまぁ筆者もこの長台詞しかり錦明竹の言い立て然りしっかり暗記できてるわけじゃないのでアレですが、前座噺であってもさらわず隣で確認できるくらいに身にしみてるっていうのが、やっぱり名人なんだなぁと思いました。

「熊の皮」この間栄町会館の会でも聞きましたが、あの時の解説を聞いてから今日に望んだのもあって、また違った良さを得た気がします。文治師匠らしい、楽しい噺です。時間的には10分にも短縮できると仰っていたので、今年は寄席でもかかるかな? なんて期待したりして。

おしまいに、先日急逝された林家正楽師匠の話を少し。筆者も本当にびっくりでしたが、芸は見られるうちに見ておいたほうがいい。落協のヒザの代表が正楽師匠だとしたら、やっぱり芸協のヒザはボンボンブラザーズ先生です。筆者も見られるうちに寄席でたっぷり見ておこうと思いました。